Ésaïe et la fin de Babylone

Le soir du 5 octobre 539 avant notre ère, la plus grande ville de l’époque, Babylone, tomba aux mains des Mèdes et des Perses d’une manière pour le moins extraordinaire. D’une part leur chef, Cyrus II, fit détourner les eaux du fleuve Euphrate qui entouraient la ville pour pouvoir y accéder; ensuite, ses troupes n’eurent même pas à combattre pour y entrer puisque… les portes avaient été laissées ouvertes, le souverain babylonien estimant sa cité imprenable ! Mais plus étonnant encore, ces deux aspects si particuliers de la conquête avaient été clairement annoncés par le prophète Esaïe environ… deux siècles auparavant ! Cela peut être difficile à croire, convenons-en. Peut-être est-ce pour cette raison qu’Esaïe fut amené à prononcer une deuxième prophétie en rapport avec la chute de Babylone. En voici l’énoncé :

« Pour Babylone, la plus belle ville du royaume, le magnifique bijou des Babyloniens, ce sera la même catastrophe que pour Sodome et Gomorrhe, que Dieu a détruites. Personne n’y habitera plus jamais, elle restera vide pour toujours.»

Ésaïe 13:19-20, PDV

Selon vous, à quel moment la « catastrophe » prédite ici est-elle devenue manifeste aux yeux de tous ? Cela n’était pas encore le cas lors de l’intervention perse en 539 avant notre ère puisque la Chronique de Nabonide précise bien qu’après la prise de la ville, « il n’y eut aucune interruption (des rites) d’aucune sorte dans l’Esagila ou dans tout autre temple et aucune [célébration] ne fut annulée » 1. En réalité, « la conquête de la Babylonie par Cyrus n’a pas profondément modifié le système socio-économique en vigueur à l’époque des Chaldéens. Les familles des banquiers-hommes d’affaires [ont continuées] à prospérer sous les Achéménides » 2. Dès lors, qu’est-ce qui avait réellement changé ? Tout au plus la tête dirigeante. Parce que « les documents administratifs nous montrent que, en règle générale, les anciens fonctionnaires ont été maintenus à leurs postes » 3, comme ce fut le cas du prophète Daniel. Quand près de cinquante mille Juifs purent enfin retourner à Jérusalem suite à un décret de Cyrus II (Esdras 2:64-65), leur ancienne capitale faisait partie d’une « énorme satrapie centrée sur Babylone, qui était en fait la capitale occidentale de l’empire, sur un pied d’égalité avec Suse, la capitale centrale, et Ecbatane, la capitale orientale » 4. Jusqu’à quand cette situation de grâce, loin d’être ‘catastrophique’, allait-elle durer ?

Deux décennies ne s’étaient pas écoulées que le roi perse Darius 1er, pour asseoir son autorité, dut mater une vague de rébellions sans précédent, dont deux survinrent à Babylone. En un peu plus d’un an (octobre 522-novembre 521 avant notre ère), deux prétendus « fils de Nabonide » — Nidintu-Bel et Arakha — se firent respectivement appeler Nabuchodonosor III et Nabuchodonosor IV pour légitimer leur accession au trône. Si le premier s’était contenté du titre de « Roi de Babylone », le second osa usurper le titre même du souverain perse, « Roi de Babylone et des Terres », lequel ne pouvait décemment tolérer un tel affront. Capturés, l’usurpateur et plus de deux mille cinq cents de ses partisans furent cruellement exécutés. « Probablement en raison de cette tension politique, les fonctions administratives locales, même aux niveaux inférieurs, semblent avoir été de plus en plus transférées entre les mains de [Perses]. Néanmoins Darius continua à tenir la cour à Babylone (…) et de résider dans le palais de Nabuchodonosor (…). C’est à Babylone que son fils Xerxès acquit de l’expérience dans la gestion des affaires de l’État » 5. Cela aida sans doute ce dernier, dans la deuxième année de son règne, à venir à bout des prétentions nationalistes des usurpateurs Bel-Shimanni et Shamash-Eriba. Les Perses ne mirent que trois mois à ramener le calme à Babylone, mais cette fois, plus que l’exécution, inévitable, des rebelles, ce furent les mesures prises à l’encontre de l’organisation des temples qui fut le plus durement ressenties, comme en témoigne la disparition de nombreuses archives. « Un phénomène presque sans précédent dans l’histoire de Babylone », commente un ouvrage de référence qui explique en outre que « la fin des archives est limitée en grande partie au nord de Babylone, qui avait été le centre des rébellions, et elle a affectée la plupart des familles de l’élite urbaine qui tenaient des bureaux sacerdotaux dans les temples. La conclusion logique est qu’ils ont dû être les principaux partisans des soulèvements et ont été brutalement éliminés après que les Perses ont repris le contrôle. [De même, des] familles babyloniennes ont probablement été expulsées d’Uruk dans le cadre des mesures punitives adoptées par Xerxès, dont le but était de démanteler les restes de l’ancien État babylonien, ses institutions religieuses, ses élites et sa cohésion territoriale » 6. Était-ce donc le début de la fin annoncée pour « la plus belle ville du royaume », comme la décrivait Ésaïe ?

Politiquement, Babylone n’était plus et ne serait plus jamais la puissance qu’elle avait été autrefois. Économiquement, elle souffrait d’un système de taxations alourdi et de sa récente fusion — en tant que neuvième satrapie — avec une Assyrie fort démunie. Toutefois, sa situation avantageuse au cœur d’une région chaude et fertile, enclavée entre l’Euphrate et le Tigre, lui garantissait une agriculture prospère, notoirement liée à la culture intensive des palmiers dattiers, la matière première de nombreuses activités artisanales. De fait, c’est surtout religieusement que les Babyloniens durent ressentir les plus graves atteintes, qu’une encyclopédie décrit ainsi : « Un certain nombre de prêtres avaient été exécutés. Esagila, le temple principal, avait été gravement endommagé. De nombreux objets du trésor du temple (…) avaient été emportés à Persépolis (…). La statue d’or du dieu Mardouk fut également enlevée, de sorte que personne ne pouvait maintenant prétendre être le roi légitime, puisque, selon la tradition babylonienne, un nouveau souverain était obligé de recevoir son autorité des mains de Mardouk dans le temple Esagila pendant la fête de la nouvelle année » 7. Si la situation pouvait paraître ‘catastrophique’ aux Babyloniens, le pire cependant était encore à venir !

Alors qu’Alexandre le Grand avait l’intention de faire de Babylone la capitale orientale de son empire, après sa mort, un de ses généraux, Séleucus 1er Nicator, résolut de bâtir une ville rivale à une soixantaine de kilomètres plus au nord. Baptisée Séleucie-sur-le-Tigre — Babylone étant assise quant à elle sur l’Euphrate —, sa construction était à peine entreprise que Séleucus décida en 301 avant notre ère, suite à la bataille d’Ipsus, d’établir sa nouvelle résidence royale à Antioche, au nord de la Syrie levantine. Pour autant, cela ne l’empêcha nullement d’encourager le développement de Séleucie… à partir des nombreux édifices babyloniens en état de délabrement ! Peut-être est-ce pour limiter la dégradation du patrimoine local qu’un prêtre de Bel-Mardouk du nom de Bérose — Bel-re’ushunu en babylonien — entreprit de rédiger en langue grecque une monumentale histoire de la civilisation mésopotamienne intitulée Babyloniaka, qu’il dédia au fils et successeur de Séleucus, Antiochus 1er Soter, à son avènement en 281 avant notre ère. Le but recherché ne semble pas avoir été atteint, puisque son œuvre ne connut qu’une diffusion restreinte, des fragments ne nous étant seulement parvenus qu’au travers d’autres auteurs comme Flavius Josèphe. Quant à sa ville bien-aimée, « une tablette datée de l’an 275 avant notre ère indique que, le 12 Nisan, les habitants de Babylone furent transportés vers la ville nouvelle (…). Avec cet événement, l’histoire de Babylone touche pratiquement à sa fin, même si plus d’un siècle plus tard, des sacrifices sont accomplis dans son ancien sanctuaire » 8. Parce qu’avec ménagement, les souverains séleucides avaient « épargné le mur de Babylone et le sanctuaire de Bel, permettant aux ‘Chaldéens’ de vivre autour » pour perpétuer leurs « traditions religieuses et culturelles », ce qui explique « les déclarations de certains auteurs grecs que Babylone était devenue habitée principalement par des prêtres » 9. « Le magnifique bijou des Babyloniens » — comme l’appelait Ésaïe — était toujours en place !

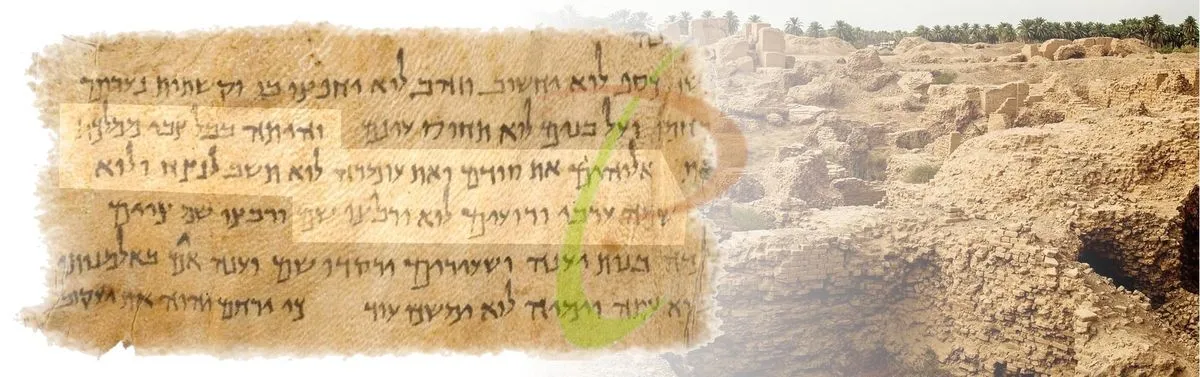

Afin de promouvoir la culture grecque en Mésopotamie, Antiochos IV entreprit une politique de colonisation de Babylone qu’il dota à cette fin d’un gymnase et d’un remarquable théâtre lequel, étrangement, était un tiers plus grand que celui de Séleucie, qui faisait pourtant office de capitale. Cet édifice fut, dit-on, saccagé en 127 avant notre ère par le gouverneur parthe, un certain Himeros qui, abusant de son autorité en l’absence des rois Phraates II et Artaban II, trop occupés à défendre leur empire sur le front est au prix de leur vie, aurait opprimé les villes de Babylonie — Séleucie et Ctésiphon comprises —, les pillant et tuant leurs habitants. Après avoir constamment harcelé les résidents de Babylone même, il aurait aussi incendié, outre le théâtre, le temple de Bel et détruit de larges pans de la ville. « Malgré ces événements, les chroniques nous indiquent que les activités politiques continuaient à se dérouler à Babylone (…), comme l’atteste [un] texte (…) daté entre le 6 janvier et le 4 février 124 av. J.-C. (…) [qui] nous renseigne surtout sur l’organisation politique de la communauté grecque qui n’était pas dirigée par la même autorité que la population babylonienne et qui formait une communauté à part dans la ville. (…) Cela n’empêche cependant pas les membres des deux communautés de travailler et de commercer ensemble, comme l’attestent de nombreux contrats. L’étude de ces textes nous montre également qu’à cette date, la ville de Babylone ne semble ni désertée ni incendiée, mais qu’au contraire, toutes les activités quotidiennes y ont encore leur place. Les exactions du tyran Himeros, qui cessa de sévir vers 127 av. J.-C., ne devaient pas avoir été si grandes que les sources nous le laissent croire » 10, d’autant que ces sources sont exclusivement occidentales. Du côté babylonien, les chroniques signalent seulement les raids commis en Babylonie par Hyspaosines de Characène, avant et après la reprise de l’ancienne capitale mésopotamienne par le général parthe Timarchos. Néanmoins, cette période troublée marqua suffisamment les esprits pour que Babylone ne soit plus autrement décrite que sous l’aspect d’une ville en ruines et dépeuplée. Curieusement, c’est à peu près à cette époque que furent écrites, en langue hébraïque, sur un grand rouleau, les paroles suivantes d’une prophétie attribuée à Ésaïe : « Et Babylone, la perle des royaumes, le superbe joyau des Chaldéens, sera comme Sodome et Gomorrhe, dévastées par Dieu » (JER), « pour toujours Babylone restera dépeuplée, de siècle en siècle inhabitée » (BFC). Ne trouve-t-on pas ici la preuve d’une prophétie écrite après les évènements qu’elle décrit ?

En fait, à partir du dernier siècle avant l’ère chrétienne, « nous ne possédons pas une image claire du déclin de Babylone concernant son importance économique ou son dépeuplement au cours des siècles » 11. Si le témoignage de Diodore de Sicile, vers 30 avant notre ère, semble encore acceptable lorsqu’il déclare « aujourd’hui, une petite partie seulement de Babylone est habitée; le reste de l’espace compris dans ses murs est converti en champs cultivés » 12, on ne sait quel crédit accorder à Strabon quand il rapporte que « Babylone, actuellement [sous le règne de César Auguste], est presque entièrement déserte » 13. L’a-t-il jamais visité ? Sous Néron, Pline l’Ancien écrit que « Babylone (…) est devenue un désert » 14, alors qu’elle héberge pourtant une congrégation chrétienne — de laquelle l’apôtre Pierre écrit sa première épître (1 Pierre 5:13) — qui avoisine des temples d’où sortent encore des documents en écriture cunéiforme, le dernier étant « un éphéméride astral écrit en 74-75 après J.-C.» 15. Lorsque Pausanias et Lucien de Samosate, au deuxième siècle, décrivent « les murs de Babylone », il paraît évident qu’ils ne les ont jamais vus, ce que le premier reconnaît explicitement en un autre endroit 16. C’est pourtant à la fin de ce même siècle que le théâtre inauguré par Antiochos IV est non seulement restauré mais même agrandi ! De même, alors qu’Eusèbe de Césarée et Jérôme de Stridon soutiennent la désertitude de Babylone dans leurs commentaires sur le chapitre 13 du livre d’Ésaïe, écrits respectivement au début et à la fin du quatrième siècle, on note avec intérêt qu’une « église de Babylone (…) que les Juifs avaient détruite lors de la persécution de Sapor [II]» est restaurée « en l’an 399 du Christ » 17. Que Babylone soit encore habitée au cinquième siècle ressort de ces paroles de Théodoret : « Maintenant encore peu de gens l’habitent et ce ne sont ni des Assyriens ni des Chaldéens mais des Juifs » 18, Juifs dont la présence est bien confirmée par deux textes contemporains du Talmud 19. En vérité, la dernière attestation de l’occupation du site est celle du grand voyageur Mohammed Ibn Hauqal qui signala encore « un petit village à Babel », le quartier nord de Babylone, au milieu du… dixième siècle de notre ère !

Ainsi, il paraît certain que « l’abandon complet [de Babylone] a été extrêmement long, probablement de l’ordre de 1500 ans » 20, et il n’a été manifeste aux yeux de tous que mille ans après la rédaction de ce grand rouleau dont nous avons fait mention un peu plus haut. Retrouvé dans une grotte de Qumrân dans un excellent état de conservation, il est aujourd’hui exposé au Musée de Jérusalem, après avoir été daté entre 125 et 100 avant notre ère. Ce rouleau renferme tout le livre d’Ésaïe, y compris la prophétie contenue au chapitre 13, laquelle était — et est toujours — en cours d’accomplissement. C’est dire qu’il était impossible à quelque humain que ce soit de prédire avec exactitude, non seulement la terrible agonie que connaîtrait Babylone, mais plus encore l’interminable période de désolation qu’elle subirait jusqu’à nos jours, elle qui fut, « à l’époque de Nabuchodonosor », la plus grande ville au monde, avec une « population (…) estimée à environ un demi-million » d’individus 21. Le sort de Babylone rend témoignage que la seule personne qui pouvait à la fois annoncer des siècles à l’avance, et veiller durablement à l’accomplissement des déclarations prophétiques d’Ésaïe, ne peut être que le Dieu du prophète — Jéhovah, l’Auteur même de la Bible !

Références

| 1 | Jean-Jacques Glassner, « Mesopotamian Chronicles », 2004, pp. 237, 239. |

| 2 |

Georges Roux, « La Mésopotamie », 1985, p. 340. |

| 3 |

Albert T. Olmstead, « History of the Persian Empire », 1948, p. 51. |

| 4,5 |

Guillaume Cardascia, « Babylon », Encyclopaedia Iranica, Vol. III, Fasc. 3, 1988, pp. 325-326. |

| 6 |

Paul-Alain Beaulieu, « A History of Babylon, 2200 BC-AD 75 », 2018, p. 254. |

| 7 |

Muhammad A. Dandamayev, « History of Babylonia in the Median and Achaemenid periods », Encyclopaedia Iranica, Vol. III, Fasc. 3, 1988, pp. 326-334. |

| 8 |

Archibald Henry Sayce, « Encyclopedia Britannica », Vol. 3, 1911, p. 98. |

| 9 |

Paul-Alain Beaulieu, « A History of Babylon, 2200 BC-AD 75 », 2018, pp. 260-261. |

| 10 |

Patrick Michel, « Le théâtre de Babylone: nouveauté urbaine et néologisme en Mésopotamie », Études de lettres, 1-2, 2011, pp. 153-170 §§ 12, 17, 24-25. |

| 11 |

Michael Ferguson, « Babylon: Legend, History and the Ancient City », 2014, p. 44. |

| 12 |

Diodore de Sicile, « Bibliotheca historica », II, 9. |

| 13 | Strabon, « Geographica », XVI, 5. |

| 14 |

Pline l’Ancien, « Naturalis Historia », VI, 30. |

| 15 |

Georges Roux, « La Mésopotamie », 1985, p. 352; « Ancient Iraq », 1993, p. 420. |

| 16 | Pausanias, « Messenia », XXXI, 5; « Arcadia », XXXIII, 3. |

| 17 |

Jules-Simon Assemani, « Bibliotheca Orientalis Clementino-Vaticana », Vol. 3-2, II, 1728, p. 61. |

| 18 |

Théodoret, « In Isaiam », V, 158-159. |

| 19 |

Talmud de Babylone, Gittin 65a; Baba Batra 22a. |

| 20 |

Michael Ferguson, « Babylon: Legend, History and the Ancient City », 2014, p. 44. |

| 21 |

Merrill Unger, « Babylon », The New Unger’s Bible Dictionary, 1988, p. 191. |