La mystérieuse Trinité

« Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, et le Saint-Esprit est Dieu, et cependant il n’y a pas trois Dieux mais un seul Dieu » 1. Voilà comment a été défini, il y a bien des siècles, le credo de la plus mystérieuse doctrine de la chrétienté, à savoir la Trinité. Pourquoi disons-nous mystérieuse ? Eh bien déjà parce que personne ne sait exactement qui en est l’auteur. Ensuite — et surtout — parce que personne ne sait exactement comment l’expliquer. Mathématiquement, elle pourrait être formulée par l’expression 1 + 1 + 1 = 1. Mais qu’elle soit exprimée avec des mots ou avec des chiffres, elle débouche inévitablement sur la même question : comment peut-on à la fois être trois et un ? N’est-ce pas contraire à la logique et au bon sens ? Puisque la doctrine de la Trinité est qualifiée de fondamentale par les trois religions de la chrétienté, ne serait-il pas normal d’attendre de ces dernières, et en particulier, de la plus ancienne d’entre-elles, l’Église catholique, des éclaircissements convaincants à son sujet ?

Voici donc ce que nous apprend une encyclopédie catholique, que l’on peut qualifier de référente : « Il est manifeste qu’un dogme si mystérieux présuppose une révélation divine » 2. Il ressort nettement de cette information que le caractère mystérieux de la Trinité est due à son origine ‘présupposée’ — autrement dit incertaine. C’est ce que confirme un dictionnaire biblique qui ajoute que « le concept (…) de la Trinité s’est développé par une révélation progressive » 3. Est-il raisonnable dès lors d’en attendre une explication cohérente ? Notez ce que répond l’encyclopédie catholique : « Le Concile du Vatican a expliqué le sens à attribuer au terme mystère en théologie. Il établit qu’un mystère est une vérité que nous sommes incapables de découvrir en dehors de la révélation divine, mais qui, même lorsqu’elle est révélée, reste ‘caché par le voile de la foi et enveloppé, pour ainsi dire, par une sorte d’obscurité’ (Constitution, « De fide. cath., iv) » 4. En somme, dans le meilleur des cas, un mystère est un éclaircissement… qui reste obscur ! Vue sous cet angle, on comprend mieux pourquoi la doctrine de la Trinité est définie comme un mystère absolu, « un mystère (mysterium absolutum) au sens strict » selon l’expression des théologiens Karl Rahner et Herbert Vorgrimler 5. Un mystère qui n’a d’autre utilité que de maintenir dans le flou l’image que nous pouvons nous faire du vrai Dieu.

À défaut de pouvoir nous éclairer directement, notre encyclopédie de référence souligne néanmoins un point intéressant : « Lorsque le fait de la révélation (…) n’est plus admis, le rejet de la doctrine suit comme une conséquence nécessaire. Pour cette raison, [un dogme si mystérieux] n’a pas sa place dans le protestantisme libéral d’aujourd’hui. Les auteurs de cette école soutiennent que la doctrine de la Trinité, telle que professée par l’Église, n’est pas contenue dans le Nouveau Testament » 6. Nombreuses en effet sont les confessions protestantes qui, bien que soutenant majoritairement la doctrine de la Trinité, reconnaissent, paradoxalement, son caractère non biblique. C’est ainsi qu’on peut lire : « Le N[ouveau] T[estament] ne contient pas la doctrine élaborée de la Trinité. La Bible ne soutient pas la déclaration expresse que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont d’essence égale et donc, dans un sens, égal Dieu lui-même. (…) Ce qui précède souligne à l’évidence que le christianisme primitif n’avait pas une doctrine explicite de la Trinité semblable à celle qui fut élaborée dans les credos ultérieurs de l’Église » 7. Mais le propos de certains auteurs est parfois des plus ambigüs : « On ne trouve pas dans le N[ouveau] T[estament] le paradoxe trinitaire de la coexistence du Père, du Fils et de l’Esprit dans une unité divine, le mystère des trois en un, mais on y trouve les données qui servent de fondement à cette formulation tardive du dogme » 8. Quelles sont donc « ces données qui servent de fondement » au dogme mystérieux de la Trinité ?

La plupart des ouvrages bibliques de référence citent un nombre variable de passages censés prouver le bien-fondé de la Trinité. Mais seulement trois d’entre-eux reviennent presque systématiquement. Accordons encore une fois à un ouvrage catholique la préséance de les introduire : « Dans le Nouveau Testament (NT), la plus ancienne preuve de cette révélation [du dogme de la Trinité] est dans les épîtres pauliniennes, en particulier 2 Cor 13:13 et 1 Cor 12:4-6. Dans les Évangiles, (…) la seule déclaration directe de la révélation trinitaire est la formule baptismale de Mt 28:19 » 9. Que diriez-vous de déterminer ensemble si ces trois textes bibliques, mis en avant par les défenseurs de la Trinité, montrent vraiment un Dieu en trois personnes — le Père, le Fils et le Saint-Esprit — qui « sont co-éternelles et co-égales : toutes pareilles, (…) non créées et omnipotentes » ? 10 Pour cette démonstration, nous utiliserons pour chaque texte à la fois une traduction catholique (en marron) et une traduction protestante (en rouge). Vous êtes prêts ?

Matthieu 28:19

« Allez donc et faites-moi des disciples de toutes les nations. Vous les baptiserez au nom du Père et du Fils et de l’Esprit Saint » (BDP)

« Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit » (LSG)

1 Corinthiens 12:4-6

« Sans doute, il y a diversité de grâces; mais il n’y a qu’un même Esprit. Il y a diversité de ministères; mais il n’y qu’un même Seigneur. Il y a aussi diversité d’opérations; mais il n’y a qu’un même Dieu, qui opère tout en tous » (FIL)

« Or il y a diversité de dons de grâce, mais le même Esprit; et il y a diversité de ministères, et le même Seigneur; et il y a diversité d’opérations; mais c’est le même Dieu qui opère avec efficace toutes choses en tous » (LAU)

2 Corinthiens 13:13[14]

« Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ et la charité de Dieu et la participation du Saint-Esprit soient avec vous tous ! » (BPC)

« Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l’amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous ! » (OLT)

À la lecture de ces trois passages bibliques, que retenons-nous ? Que nous avons à faire à trois personnes qui n’en font qu’une ? Que ces personnes sont de toute éternité et n’ont jamais eu de commencement ? Qu’elles sont toutes les trois toutes-puissantes, aucune n’étant inférieure ou supérieure aux autres ? Rien de tout cela en vérité. Tout au plus pouvons-nous souscrire à ce que les auteurs de la monumentale Cyclopedia disaient au sujet du passage susmentionné de Matthieu : « Ce seul texte, cependant, pris par lui-même, n’établit pas d’une manière décisive la personnalité des trois sujets en question, ni leur égalité ou leur divinité » 11. Mais reconnaissez que cette remarque est également valable pour les deux autres textes. Dès lors, si nous nous appuyons sur la règle biblique selon laquelle « un fait ne pourra être établi que sur la déposition de deux ou de trois témoins » (Deutéronome 19:15, S21), nous constatons que chacune des trois références avancées par les tenants de la Trinité se révèle en fait un témoin, non pas du bien-fondé de la doctrine concernée, mais de vérités depuis toujours reconnues, à savoir que le Père — Jéhovah Dieu — est la source première ou l’origine de toutes choses; que le Fils — Jésus-Christ — est l’agent chargé d’accomplir les œuvres ou créations du Père; enfin que le Saint-Esprit — qui, à juste titre, n’a pas de nom — est l’instrument par lequel ces œuvres sont produites. La question se pose donc : puisqu’il est manifeste que « la doctrine de la Trinité, telle que professée par l’Église, n’est pas contenue dans le Nouveau Testament », comment se fait-il qu’elle occupe une place aussi importante au sein des églises de la chrétienté ?

« Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie, par une philosophie aux arguments vides de sens ; elle se fonde sur des traditions humaines et sur les forces qui gouvernent ce monde, et non sur le Christ »

Colossiens 2:8, NFC

Alors que les trinitaires se réfèrent en vain à deux lettres de Paul aux Corinthiens pour soutenir leur doctrine, l’avertissement ci-dessus, contenu dans la lettre de l’apôtre aux Colossiens, nous indique l’origine probable du mystérieux dogme. C’est un témoignage de première main que nous offre cet ancien pharisien converti au christianisme qui, mieux que personne, connaissait le rôle que la « philosophie » grecque avaient joué dans l’élaboration « des traditions humaines » du judaïsme. Le but premier de son avertissement était de décourager les chrétiens de Colosses de retourner aux pratiques d’une Torah ainsi corrompue. Toutefois, en tant que thème majeur d’une lettre canonique, il est certain que cette mise en garde annonçait aussi l’influence qu’aurait, dans les débats théologiques ultérieurs, une certaine « philosophie aux arguments vides de sens.» Quel enseignement fut particulièrement l’objet de spéculation dans les premiers temps du christianisme ? Plongeons de nouveau nos regards dans notre encyclopédie de référence :

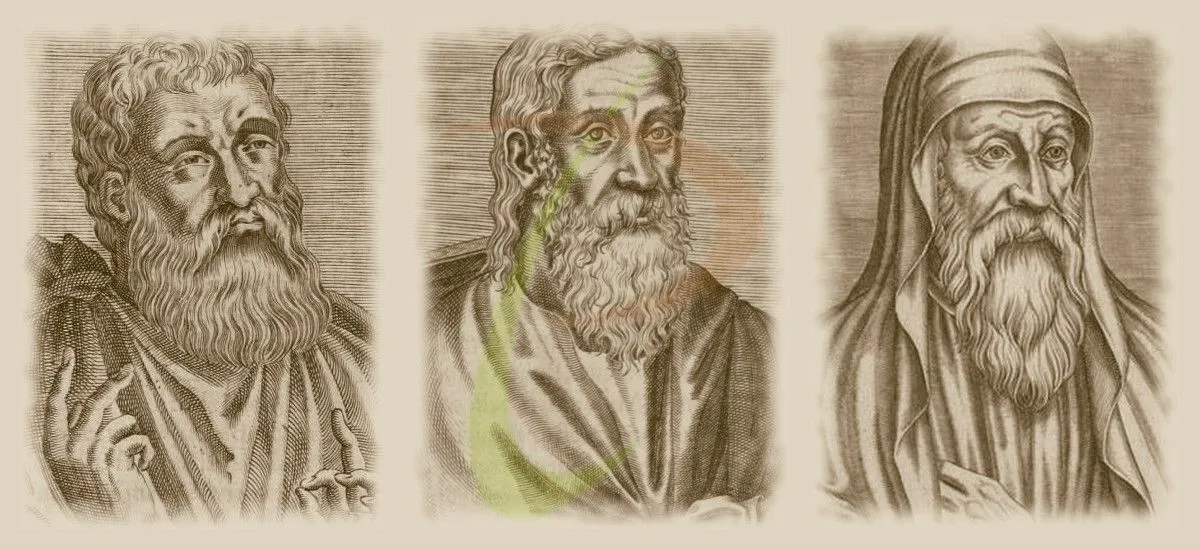

« La doctrine de la Trinité est formellement enseignée dans [toute] l’écriture ecclésiastique. Parmi les apologistes, nous pouvons noter [que] Justin [et] Clément d’Alexandrie professe[nt cette] doctrine » 12. Quelques pages auparavant, le même article expliquait : « Le mot [grec] trias (dont le latin trinitas est une traduction) est d’abord trouvé chez Théophile d’Antioche vers 180 ap. J.-C. (…) Par la suite, il apparaît sous la forme latine de trinitas chez Tertullien (…). Au siècle suivant, le mot est d’un usage général. Il se trouve dans de nombreux passages d’Origène » 13. Tous les auteurs cités ici, qui sont historiquement associés au développement du dogme trinitaire, se nourrissaient de la philosophie du grec Platon. Ainsi, après avoir « étudié la philosophie avec diligence », Justin se convertit « au christianisme (…) qu’il considérait comme la vraie philosophie, portant toujours sa robe de philosophe pour indiquer qu’il avait atteint la vérité » 14 en s’inspirant « de différents systèmes, notamment du stoïcisme et du platonisme » 15. Les mêmes sources philosophiques amenèrent Théophile à produire « un amalgame étrange de la pensée hellénistique et juive » 16. De même, « l’influence de la philosophie grecque a grandement contribué à (…) la spiritualité de Clément, et à son désir de façonner une gnose authentiquement chrétienne » en « introduisant la philosophie dans son rôle de ‘serviteur de la théologie‘ » 17. De son côté, Tertullien « était parfaitement familier (…) avec tous les grands systèmes philosophiques du monde gréco-romain » 18. Enfin, Origène, qui « suivit les cours de philosophie donnés par Ammonius Saccas, le père du néo-platonisme (…), a acquis une éducation philosophique considérable, qu’il a utilisé dans son enseignement (…), un platonisme mystique mélangé avec beaucoup de stoïcisme et un peu d’aristotélisme » 19. Ces témoignages sont suffisamment explicites, ne pensez-vous pas ?

Par conséquent, nous devons bien admettre que « les premiers philosophes chrétiens, les Pères de l’Église, se sont imprégnés des idées grecques et ont pris le relais du néo-platonisme (…) en mélangeant philosophie et religion » 20 pour échafauder la doctrine d’un Dieu en trois personnes. Mais il fallut quelques siècles de plus pour que le credo de la Trinité, tel qu’il est cité en introduction, soit formellement défini. L’Histoire nous enseigne que c’est un profane — en l’occurrence l’empereur Constantin — qui, devenu l’unique dirigeant de l’Empire romain, eu le redoutable privilège de trancher entre défenseurs et opposants de la Trinité. Toujours en se référant à des notions empruntées à la philosophie grecque, les premiers soutenaient que le Père et le Fils — Jéhovah Dieu et Jésus-Christ — étaient « de même substance », tandis que les seconds affirmaient qu’ils étaient plutôt « de substance semblable.» Reconnaissons que, pour un non-initié, la différence n’était pas flagrante ! Lors du Concile de Nicée en 325, Constantin prit le parti des trinitaires, une position qui ne fut pas suivie par ses successeurs immédiats. Puis, à l’issue du Concile de Constantinople en 381, auquel aucun opposant au dogme trinitaire n’avait eu le droit de siéger, l’empereur Théodose 1er accepta le Saint-Esprit comme ‘troisième membre’ de la divinité. Il promulgua aussitôt que « tous ceux qui » manifestaient leur « désaccord avec la communion de foi [en la Trinité] » seraient considérés « comme hérétiques notoires.» Les contestataires du dogme se voyaient ainsi frappés d’un ostracisme — toujours bien vivace de nos jours — qui évoluerait au Moyen-Âge vers une brutale et cruelle persécution de nombreuses confessions dissidentes.

S’il est évident que la doctrine de la Trinité est, au sein du christianisme, à l’origine de nombreuses controverses théologiques, elle est aussi la cause principale des frictions avec les représentants du judaïsme et de l’islam, les deux autres religions monothéistes, qui ne comprennent pas son écart des vérités ancestrales communes. Voici ce que le théologien catholique Hans Küng, ancien conseiller du Vatican, écrivait en 1986 : « Même les musulmans les mieux informés ne peuvent tout simplement pas suivre, tout comme les Juifs jusqu’à présent ont également échoué à saisir, l’idée de la Trinité. Ils ne voient pas pourquoi la foi en un seul Dieu, la foi en Abraham, à laquelle Moïse et Jésus, et enfin Mahomet, se sont accrochés si fermement, n’est pas abandonnée quand (…) les chrétiens acceptent simultanément trois personnes en Dieu. Pourquoi, après tout, devrait-on différer entre la nature et la personne de Dieu ? Il est bien connu que les distinctions faites par la doctrine de la Trinité entre un Dieu et trois hypostases ne satisfont pas les musulmans, qui (…) y voient un jeu de mots. (…) À quoi servent tous ces artifices dialectiques ? Dieu n’est-il pas résolument simple ? (…) Pourquoi voudrait-on ajouter quoi que ce soit à la notion d’unicité et de singularité de Dieu qui ne réussisse qu’à diluer ou annuler cette unicité et cette singularité ? » 21.

En effet, à quoi cela sert-il d’envelopper, « pour ainsi dire, par une sorte d’obscurité » épaisse, l’image du seul et unique Dieu, Jéhovah, quand des croyants sincères, issus des trois religions héritées d’Abraham, attestent que la « révélation » du « mystère » le concernant est en fait à la portée de tous. Chacun d’eux peut rendre témoignage que la doctrine centrale de la chrétienté est « une modification du monothéisme chrétien » 22 originel et, de ce fait, une ennemie du Dieu qui s’est révélé à Moïse. Après que son nom personnel ait été qualifié d’ineffable par les Juifs, c’est aujourd’hui toute Sa personne qui subit le même traitement. C’est pourquoi, il est important que la vérité soit rétablie à Son sujet. Lisez, mieux, acceptez d’étudier la Bible. Vous en apprendrez plus sur les admirables qualités du Dieu qui l’a inspiré, que les théologiens de la chrétienté ne vous en apprendront jamais sur ce « dogme si mystérieux » — qu’ils sont censés comprendre mais non expliquer — qu’est la Trinité !

Références

| 1 | George H. Joyce, « The Blessed Trinity », The Catholic Encyclopedia, Vol. 15, 1912, p. 95. |

| 2 | Ibid., p. 96. |

| 3 | Jerry M. Henry, « Trinity », Holman Illustrated Bible Dictionary, 2003, p. 3114. |

| 4 | George H. Joyce, « The Blessed Trinity », The Catholic Encyclopedia, Vol. 15, 1912, p. 106. |

| 5 | Karl Rahner, Herbert Vorgrimler, « Trinity », Dictionary of Theology, 1981, p. 514. |

| 6 | George H. Joyce, « The Blessed Trinity », The Catholic Encyclopedia, Vol. 15, 1912, p. 96. |

| 7 | Johannes Schneider, « God », The New International Dictionary of New Testament Theology, Vol. 2, 1985, p. 84. |

| 8 | Jouette M. Bassler, « God », Anchor Yale Bible Dictionary, Vol. 2, 1992, p. 1055. |

| 9 | C. Draina, « Trinity, Holy (In the Bible) », New Catholic Encyclopedia, Vol 14, 2003, pp. 201-202. |

| 10 | George H. Joyce, « The Blessed Trinity », The Catholic Encyclopedia, Vol. 15, 1912, p. 95. |

| 11 | John McClintock, James M. Strong, « Cyclopedia of Biblical, Theological, and Ecclesiastical Literature », Tome X, 1981, p. 552. |

| 12 | George H. Joyce, « The Blessed Trinity », The Catholic Encyclopedia, Vol. 15, 1912, pp. 102-103. |

| 13 | Ibid., p. 95. |

| 14 | Gottlieb Nathanael Bonwetsch, « Justin Martyr », The New Schaff-Herzog Encyclopedia of Religious Knowledge, Vol. 6, 1953, p. 282. |

| 15 | Jules Lebreton, « St. Justin Martyr », The Catholic Encyclopedia, Vol. 8, 1910, p. 1270. |

| 16 | M. Whittaker, « Theophilus of Antioch », New Catholic Encyclopedia, Vol. 13, 2003, p. 933. |

| 17 | T. O. Fiaich, « Clement of Alexandria », New Catholic Encyclopedia, Vol. 3, 2003, p. 798. |

| 18 | W. Le Saint, « Tertullian », New Catholic Encyclopedia, Vol. 13, 2003, p. 836. |

| 19 | H. Crouzel, « Origen and Origenism », New Catholic Encyclopedia, Vol. 10, 2003, pp. 653, 656. |

| 20 | Maurice De Wulf, « Philosophy », The Catholic Encyclopedia, Vol. 12, 1911, p. 1372. |

| 21 | Hans Küng, « Christianity and the World Religions », 1986, p. 113. |

| 22 | Otto Kirn, « Trinity, Doctrine of the », The New Schaff-Herzog Encyclopedia of Religious Knowledge, Vol. 12, 1950, p. 18. |