Le nom divin Jéhovah

Tous les humains, reconnaissons-le, portent un nom. Un nom qui leur est donné à la naissance, ou qu’ils peuvent se voir attribuer plus tard durant leur existence. Ils en donnent même à leurs animaux de compagnie. Ne serait-il pas logique, sur la base du principe énoncé en Genèse 1:27 (ZDK) selon lequel « Dieu créa l’homme à son image », que Dieu lui-même ait un nom ? Bien qu’elles reconnaissent l’autorité des Écritures hébraïques sur ce point, les trois plus grandes religions du monde, à l’image de leurs enseignements, ne s’accordent pas cependant sur le nom personnel du Créateur de l’homme. Au point que beaucoup de gens pourraient penser qu’ils ont affaire à trois Dieux différents — alors que ce n’est pas le cas. Comment pouvons-nous donc savoir quel est le nom de Dieu ?

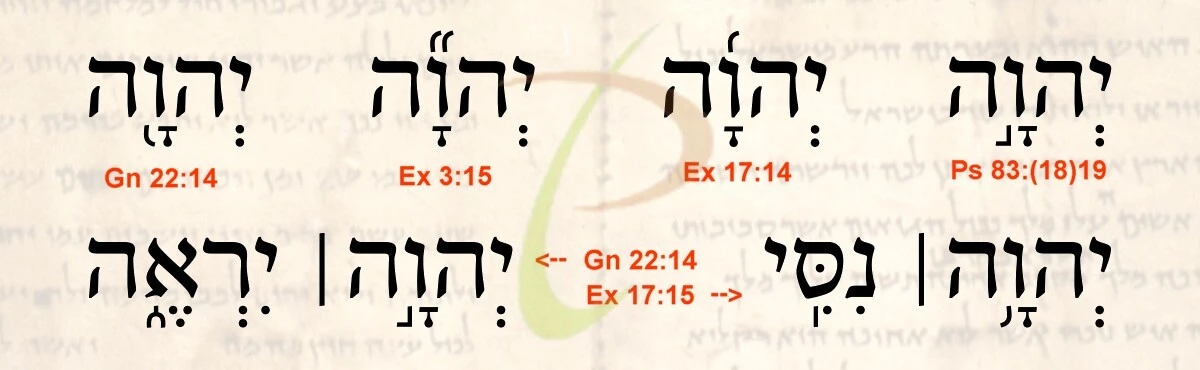

Selon un ouvrage de référence, le judaïsme, le christianisme et l’islam reconnaissent volontiers en Abraham le « fondateur de la tradition monothéiste » 1. C’est un fait qu’à l’inverse de ses voisins, tant sumériens que cananéens, Abraham n’adorait qu’un seul Dieu, auquel il s’adressait librement en faisant mention de son nom. En une certaine occasion, alors qu’il avait failli sacrifier son fils Isaac, Abraham dressa un autel pour remercier Dieu de l’avoir épargné. Respectant un usage courant de l’époque, il consacra l’autel en lui donna le nom de Jéhovah-Jiré, « Jéhovah pourvoira » (Genèse 22:14, DBY). En associant le nom de son Dieu, Jéhovah, à cette circonstance particulière, le patriarche souhaitait pérenniser le souvenir d’un évènement marquant. Quelques siècles plus tard, Moïse fit de même après avoir remporté une victoire décisive sur les Amalécites. L’autel fut cette fois baptisé Jéhovah-Nissi, qui signifie peut-être « Jéhovah est mon Etendard » (Exode 17:15, OST). Sur la base de ces deux récits, pouvons-nous conclure que le nom personnel de Dieu est Jéhovah ?

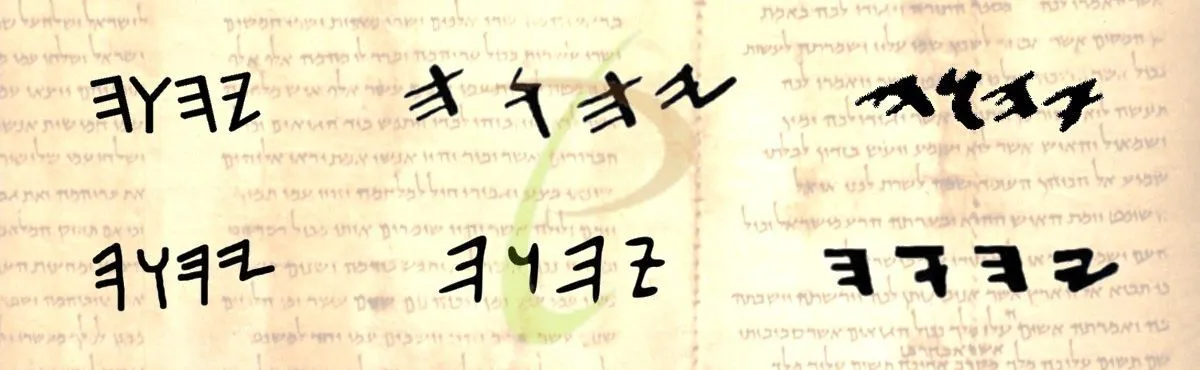

En réalité, « Jéhovah » est la prononciation ou, pour être plus précis, la translittération la plus connue du nom divin en français. Elle a été adoptée depuis le Moyen-Âge par de nombreux traducteurs de la Bible. Toutefois, lorsque Moïse — traditionnellement reconnu comme le rédacteur de la Torah — fut amené à relater les origines de son peuple, puis à lui transmettre le code de lois qui porte toujours son nom, il le fit tout naturellement en hébreu, la langue héritée d’Abraham. Or l’hébreu, comme toutes les autres langues sémitiques, ne s’écrit qu’avec des consonnes, la transmission des voyelles exactes étant perpétrée par l’usage. De fait, ce n’est pas « Jéhovah », mais un vocable de quatre consonnes — YHWH en alphabet latin — écrites de droite à gauche, qui fut inscrit sur les manuscrits originaux. Le nom divin fut ainsi transcrit près de 6900 fois dans l’ensemble de Écritures hébraïques, dont 1833 fois dans les seuls textes attribués à Moïse ! C’est dire que les Israélites recouraient fréquemment, comme Abraham avant eux, à ce nom personnel de Dieu, comme l’ont prouvé les nombreux ostracas et documents hébraïques non bibliques retrouvés en Palestine. Il en allait de même des peuples voisins d’Israël, comme en témoigne la stèle du roi moabite Mésha. Même à l’époque de Jésus et de ses apôtres, le nom propre de Dieu était bien connu et utilisé ! La question est maintenant de savoir comment ce nom était réellement prononcé.

Lorsque Flavius Josèphe écrivit son ‘histoire ancienne des Juifs’ en 93 de notre ère, il indiqua, en se référant à l’épisode où Jéhovah s’était révélé à Moïse, qu’il n’avait « pas le droit de parler » du nom fameux que Dieu avait communiqué à Son prophète 2. Puisque son lectorat était romain, il est permis de penser que l’historien — issu d’une famille sacerdotale et lui-même pharisien — mentionnait ici une disposition que les chefs religieux juifs avaient prise après la destruction du temple de Jérusalem en 70 de notre ère. Le but évident de cette disposition était d’interdire l’usage du nom divin aux non-Juifs, d’autant que beaucoup d’entre-eux rejoignait les rangs d’une communauté chrétienne en pleine expansion, dont les enseignements étaient perçus comme une menace par les Juifs. Toutefois, après la révolte de Simon Bar Kokhba en 135 de notre ère, l’empereur Hadrien interdit formellement aux Juifs de résider à Jérusalem et d’enseigner la Torah en public 3. Ce nouveau coup porté à leur liberté de culte incita les rabbins, désormais enseignants de la loi orale, à étendre le champ d’application de la disposition citée précédemment. Un fait tragique, rapporté par le Talmud de Babylone, nous éclaire sur ce point :

«Les Romains conduisirent Rabbi Hanina ben Teradyon au jugement, et lui dirent : Pourquoi t’es-tu occupé de la Torah ? Rabbi Hanina ben Teradyon leur répondit, en citant un verset : «Comme le Seigneur, mon Dieu, me l’a ordonné» (Deutéronome 4:5). Ils le condamnèrent immédiatement à mort (…), car il prononcerait le nom ineffable de Dieu avec toutes ses lettres, c’est-à-dire tel qu’il est écrit. (…) Et comment pouvait-il faire cela ? N’avons-nous pas appris dans la mishna (Sanhédrin 90a) : « (…) Abba Shaul [v.110-v.170 de notre ère] dit : (…) Celui qui prononce le nom ineffable tel qu’il est écrit, avec toutes ses lettres, n’a aucune part dans le Monde à venir. » (…) Pour quelle raison a-t-il été puni ? (…) Il a été puni parce qu’il prononcerait le nom ineffable de Dieu en public, et non en privé»

Avodah Zarah 17b-18a

Ces quelques lignes sont riches d’enseignement. Tout d’abord, elles confirment le décret impérial en rapportant qu’un rabbin juif a été exécuté par les Romains pour ne pas l’avoir respecté. Ensuite, elles montrent qu’aux yeux des autres rabbins, comme son contemporain Abba Shaul, son crime était surtout de prononcer « le nom ineffable de Dieu avec toutes ses lettres, (…) tel qu’il est écrit (…) en public.» Sans doute trouvons-nous ici, au milieu du IIème siècle de notre ère, l’origine véritable de cette mystérieuse superstition qui tenait pour répréhensible le simple fait de prononcer le nom personnel de Dieu. L’objectif déclaré des enseignants juifs n’était pas de le faire connaître ouvertement, « en public », mais d’en restreindre la diffusion auprès d’une élite, « en privé.» Par ailleurs, notez que le rapporteur des faits substitut déjà le terme « Seigneur », Adhonay en hébreu, au « nom ineffable » de Dieu. Cette dernière expression, qui désigne « un nom qu’on ne peut exprimé », se retrouve dans les écrits contemporains du philosophe chrétien Justin. Elle indique à l’évidence que cette crainte superstitieuse manifestée par les Juifs commençait déjà à influencer la congrégation chrétienne de l’époque. Quand celle-ci devint officiellement « romaine » et qu’elle adopta le latin comme langue scripturale, à son tour, elle remplaça le nom divin YHWH par Dominus — qui signifie… « Seigneur » ! Loin d’aider les chrétiens sincères à invoquer Dieu par son nom personnel, ce terme fut à l’origine d’une confusion qui favorisa le développement de l’obscure doctrine de la Trinité.

Revenons, voulez-vous, à la prononciation véritable du nom propre de Dieu. Allait-on enfin réussir à la connaître ? Inconnue au sein de la chrétienté, les dépositaires de la tradition juive, quant à eux, continuaient à la communiquer, très discrètement avons-nous dit, dans le cadre d’une relation maître-disciple attestée par le Talmud de Babylone : « Les Sages [= rabbins] transmettent la prononciation correcte du nom de Dieu de quatre lettres à leurs étudiants une fois tous les sept ans, et certains disent deux fois tous les sept ans » (Kidushin 71a). Cependant, cette transmission exacte des enseignements sacrés dut faire face à une nouvelle menace quand, aux alentours du VIème siècle, les Juifs délaissèrent l’usage de l’hébreu au profit de l’araméen. Pour pallier à cela, des scribes juifs appelés massorètes introduisirent un système de points représentant les voyelles absentes du texte consonantique hébreu. Au moins trois systèmes furent mis au point, le plus connu étant celui des massorètes de Tibériade, en Galilée. Toutes les traductions actuelles de la Bible, issues des textes hébreux originaux, reposent sur deux de leurs manuscrits — les Codex d’Alep (vers 930 de notre ère) et de Leningrad (1008 de notre ère) — qui sont le fruit du minutieux travail d’une seule et même illustre famille de copistes : les Ben Asher. Une famille qui avait une raison impérieuse de préserver la bonne prononciation du nom divin — Jéhovah. Laquelle ?

Lorsqu’ils rencontraient le Tétragramme — YHWH —, les copistes juifs suivaient l’usage talmudique consistant à insérer, non pas les signes vocaliques appropriés, mais des signes de substitution censés rappeler au lecteur qu’il devait dire Adhonay (« Seigneur ») ou Èlohim (un pluriel de majesté pour « Dieu ») à la place du nom divin. Toutefois, cette règle « traditionnelle » n’était pas observée par les Juifs caraïtes qui, rejetant l’autorité des rabbins et du Talmud, préconisaient une adhésion plus stricte aux Écritures hébraïques. Leur communauté engendra d’excellents copistes massorétiques, dont, semble-t-il, la famille Ben Asher. Dans le doute, de nombreux hébraïsants modernes, respectant la crainte séculaire des Juifs à prononcer le nom de Dieu, estiment que la vocalisation correcte de celui-ci devait être YaHWeH, rendue « Yahvé » en français. Par contre, si les Ben Asher était caraïtes, la vocalisation qu’ils nous ont transmis est YeHoWaH, rendue « Iehouah » en latin au Moyen-Âge, puis « Jéhovah » en français. C’était l’opinion de l’hébraïsant Charles Ginsburg, autant que celle des réputés rabbins Samuel David Luzzatto et Jacob Ben Moses Bachrach 4, pourtant talmudistes ! Dès lors, quelle prononciation devrions-nous retenir : Jéhovah ou Yahvé ? Il appartient à chacun de nous de faire un choix en toute bonne conscience.

Références

| 1 | Gary Hendsburg, « Abraham », The Oxford Dictionary of the Jewish Religion, 1997, p. 5. |

| 2 | Flavius Josèphe, « Antiquités judaïques », II, 276 [XII, 4]. |

| 3 | Doron Mendels, « Bar Kokhba Revolt », The Oxford Encyclopedia of Archaeology in the Near East, Vol. 1, 1997, p. 276. |

| 4 | Jacob Bachrach, « Ishtadalut Im Shadal », Jewish Theological Seminary, 1890, m. 2883, p. 178, sec. 134. |