Le Témoignage de la Nature

A chaque fois que l’occasion se présentait, Jésus invitait ses auditeurs à imiter son sens aigü de l’observation. « Observez attentivement les oiseaux du ciel » (Matthieu 6:26, TMN); « Etudiez comment poussent les plus belles fleurs des champs » (Matthieu 6:28, S21); « Regardez bien les champs ! » (Jean 4:35, BFC). Autant de déclarations qui sont bien plus qu’une simple invitation à admirer la beauté des animaux, des plantes ou des paysages. En fait, Jésus voulait nous amener à découvrir le lien qui nous unit à toutes ces merveilles de la nature qui, partout, où que nous regardions, s’étalent autour de nous. Omniprésentes, elles semblent posées là, devant nous, pour témoigner en permanence d’une incontestable réalité. Laquelle ? Quand nous nous levons le matin, n’avons-nous pas l’habitude de nous regarder dans une glace ? C’est bien l’une des premières choses que nous faisons, n’est-ce pas ? Ainsi, avant même de parcourir le monde alentour, ou de se concentrer sur un quelconque objet de pensée, nos yeux commencent par nous renvoyer une image de nous-même. Naturellement… et sans le moindre nombrilisme ! Pourtant, à ce moment précis, nous sommes rarement enclins à percevoir l’information que nos yeux nous transmettent, jour après jour, à savoir la complexité de ce qui s’affiche en face de nous.

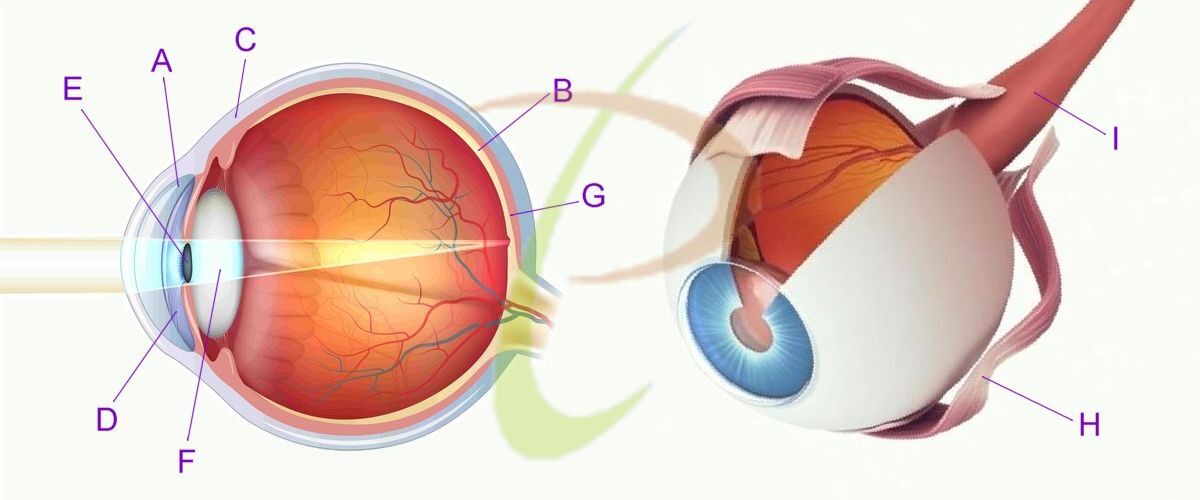

La complexité de nos yeux, à elle seule, a donnée tant de fil à retordre à Charles Darwin dans le développement de sa « théorie du mécanisme de l’évolution » 1, qu’il écrivit volontiers : « Il semble absurde au possible, je le reconnais, de supposer que la sélection naturelle ait pu former l’œil avec toutes les inimitables dispositions qui permettent d’ajuster le foyer à diverses distances, d’admettre une quantité variable de lumière et de corriger les aberrations sphériques et chromatiques » 2. Le chercheur britannique était bien conscient que « l’évolution n’avait pu construire un organe complexe en une unique étape — voire en quelques modiques étapes. Pour que certains changements bénéfiques s’accumulent, lentement, progressivement, des innovations radicales telles que celle de l’œil avaient nécessité des générations d’organismes. Il se rendit compte que l’apparition potentielle d’un organe aussi complexe que l’œil en une génération relèverait du miracle » 3. Pour autant, même si cela lui semblait « absurde au possible », Darwin entreprit d’expliquer ce « miracle » de l’œil de la façon suivante :

« La comparaison entre l’œil et le télescope se présente naturellement à l’esprit. Nous savons que cet instrument a été perfectionné par les efforts continus et prolongés des plus hautes intelligences humaines, et nous en concluons naturellement que l’œil a dû se former par un procédé analogue. Mais cette conclusion n’est-elle pas présomptueuse ? Avons-nous le droit de supposer que le Créateur met en jeu des forces intelligentes analogues à celles de l’homme ? Si nous voulons comparer l’œil à un instrument optique, nous devons imaginer une couche épaisse d’un tissu transparent, en contact avec un nerf sensible à la lumière; nous devons supposer ensuite que les différentes parties de cette couche changent constamment et lentement de densité (…). Nous devons supposer, en outre, qu’une force est constamment à l’affût de toutes les légères modifications (…). Nous devons supposer que chaque nouvel état de l’instrument se multiplie par millions, pour se conserver jusqu’à ce qu’il s’en produise un meilleur qui remplace et annule les précédents (…). Admettons, enfin, que cette marche se continue pendant des millions d’années et s’applique pendant chacune à des millions d’individus; ne pouvons-nous pas admettre alors qu’il ait pu se former ainsi un instrument optique vivant, aussi supérieur à un appareil de verre que les œuvres du Créateur sont supérieures à celles de l’homme ? » 4.

Trouvez-vous ce raisonnement — ou plus exactement cette succession de suppositions — suffisamment convaincant ? Loin de pouvoir être documenté scientifiquement, son principal défaut est d’écarter complètement le mécanisme même de la vision, et ceci à dessein manifestement. En effet, quelques paragraphes plus tôt, Charles Darwin déclarait sans ambages : « Nous n’avons pas plus à nous occuper de savoir comment un nerf a pu devenir sensible à l’action de la lumière que nous n’avons à nous occuper de rechercher l’origine de la vie elle-même » 5. En réalité, « il avait une excellente raison d’esquiver la question : elle était totalement hors de portée de la science du XIXe siècle », commente le biochimiste Michael Behe, qui précise qu’il « était en fait impossible de répondre à la moindre des questions relatives aux mécanismes sous-jacents de la vie » 6. Si cela avait été le cas, Darwin n’aurait eu d’autre choix que de modifier ainsi sa conclusion en forme de question : « Ne pouvons-nous pas admettre (…) que les œuvres du Créateur sont supérieures à celles de l’homme ? » Parce que la vie, notre vie, de par sa prodigieuse complexité, ne peut être due au hasard !

Outre leur complexité, nos yeux témoignent encore d’une autre réalité souvent présente dans la nature : l’interdépendance des éléments. Ainsi, pour que l’œil accomplisse correctement sa fonction, il est nécessaire que tous ses composants — la cornée, la rétine, la conjonctive, l’iris, la pupille, le cristallin, la choroïde, les paupières et les muscles des yeux — coopèrent harmonieusement ensemble. Si l’un d’entre-eux est absent ou ne fonctionne plus, l’œil ne peut plus percevoir les images et devient inutile. De même, si le processus de la vision autorise l’usage d’un seul œil, ce n’est qu’en travaillant en couple que nos yeux peuvent reconstituer le monde qui nous entoure en trois dimensions. Mais pour voir autrement qu’en bleu, en vert et en rouge, il faut encore que les centaines de millions de photo-récepteurs qui tapissent la rétine transmettent les images à la zone visuelle complexe, située à l’arrière du cerveau, via les réseaux neuronaux qui composent le nerf optique. Dès lors, il n’est pas inexact d’affirmer que c’est notre cerveau, plus que nos yeux eux-mêmes, qui nous permet de voir les choses telles qu’elles nous apparaissent. Le processus extraordinaire de notre vision des choses dépend de structures à la fois tellement interdépendantes et spécialisées qu’il ne peut être apparu graduellement, comme le suggère la théorie darwinienne de l’évolution. Non, mais tout en se déclarant « agnostique, et proche de Darwin » 7, l’astronome Robert Jastrow reconnut : « Il n’est pas si facile d’accepter cette théorie pour expliquer un organe extraordinaire comme le cerveau, ou même l’œil. (…) L’œil semble avoir été dessiné, et aucun concepteur de télescopes n’aurait pu faire mieux. Comment ce merveilleux instrument aurait-il pu évoluer par hasard, à travers une succession d’événements aléatoires ? » 8.

Tout comme l’œil, tout ce qui vit témoigne, au delà d’une apparente simplicité, de mécanismes à la fois complexes et interdépendants qui ne peuvent être apparus par hasard. Les brebis et les chèvres que Jésus citaient dans sa parabole sont des animaux herbivores. En tant que tels, ils ne peuvent digérer la cellulose contenue dans l’herbe sans l’aide des milliards de bactéries et autres micro-organismes qui les habitent. Mais ces derniers à leur tour ne peuvent exister en dehors de leur hôte. De même, est-il besoin de rappeler l’interdépendance qui existe entre les insectes et les fleurs, les premiers aidant à la pollinisation des secondes, ces dernières offrant aux premiers le nectar dont ils se nourrissent. A votre avis, comment de telles associations auraient pu apparaître — simultanément — sans une aide extérieure ? Maintenant, si on vous demandait quel est le point commun entre une brebis, un insecte, une fleur et une bactérie, que répondriez-vous ? Peut-être que tous ces organismes vivants sont constitués de cellules — et vous auriez raison. A l’échelle microscopique, les cellules sont le théâtre d’une autre interaction indispensable à la vie : la collaboration entre les acides nucléiques (ADN et ARN) et les protéines. Et une nouvelle fois on peut parler de symbiose, puisque ici il est impératif que chacun des trois éléments se combine avec les deux autres. Leur prodigieuse collaboration a amené de nombreuses personnes — dont des scientifiques de haut niveau — à revoir leur conviction sur l’origine manifestement bien ajustée de tout ce qui touche au monde vivant.

Arrêtons-nous un instant sur ces ajustements extraordinaires qui sont loin de se limiter au monde vivant. Quatre forces fondamentales s’exercent sur tout ce que nous voyons autour de nous, de l’infiniment petit à l’infiniment grand. Elles concourent au bon fonctionnement de tout ce qui existe dans le respect de proportions réglées avec une incroyable précision. Il en va de même d’une quinzaine d’autres paramètres, comme la masse des trois particules élémentaires qui constituent l’atome, ou encore la vitesse de la lumière. Le fin réglage de ces différents paramètres impliquent une maîtrise des mathématiques — à l’origine de toutes les avancées cosmologiques depuis un siècle — qu’on ne peut décemment attribuée au hasard. Le réputé physicien Paul Dirac, pourtant athée militant, déclara à ce propos en 1963 : « On pourrait peut-être décrire la situation en disant que Dieu est un mathématicien de premier ordre, et qu’il a utilisé des mathématiques très avancées pour construire l’Univers » 9. Après avoir été lui-même un défenseur militant de l’athéisme pendant plus de cinquante ans, le philosophe Antony Flew annonça en 2004 qu’il avait révisé son point de vue. Pour quelles raisons ? Voici ce qu’il expliquait dans son dernier livre paru trois ans plus tard :

« Le point important, ce n’est pas uniquement qu’il y ait des constantes dans la nature, mais qu’elles sont universelles, ‘étroitement liées’ et d’une précision mathématique. Einstein en a parlé comme de la ‘raison incarnée’. Ce qu’il faut se demander, c’est comment la nature en est venue à présenter de telles caractéristiques. Nul doute que, de Newton à Heisenberg en passant par Einstein, des savants se sont posé cette question — et y ont répondu. Pour eux, c’était l’Esprit de Dieu » 10

Antony FLEW

Cette déclaration désigne le Grand Architecte à l’origine de tout ce que la nature révèle à nos yeux. Ce qui au demeurant n’est pas un scoop puisque, en réalité, les savants savent depuis longtemps que l’univers et la matière qui le compose n’ont pas toujours existés. Les astronomes d’abord depuis qu’Edwin Hubble a prouvé en 1929 que l’Univers était en expansion. Puis les savants atomistes par l’étude des éléments radioactifs — tels que l’uranium — qui se transforment inéluctablement à l’issue d’un long cycle de vie. Les uns et les autres, par leurs recherches sur la matière et l’atome, ont démontrés que toute matière est le produit de l’énergie — en vérité d’une énorme quantité d’énergie. Avec pour conséquence, l’aveu d’un commencement de l’Univers tout entier à partir d’une incommensurable source d’énergie. Ainsi, à un moment donné dans le passé, peut-être il y a 13,8 milliards d’années, l’Univers est venu à l’existence. Comme un enfant, il a été conçu d’une façon merveilleuse. Mais, aussi incroyable que cela puisse paraître, beaucoup refusent de reconnaître son Procréateur.

Revenons encore à ses merveilleux instruments que sont nos yeux. Un chirurgien a fait remarquer qu’ils ne sont pas indispensable à la vie. Par contre, ils jouent un rôle de premier plan dans la transmission des informations que notre cerveau reçoit à chaque instant. On comprend mieux dès lors ce que la Bible dit au sujet de leur Concepteur, à savoir que « ses qualités invisibles se voient distinctement […] car elles sont perçues par l’intelligence grâce aux choses qui ont été faites, oui, sa puissance éternelle et sa divinité » (Romains 1:20, TMN). Il n’y a rien de mieux que le spectacle magnifique d’un beau ciel étoilé pour nous convaincre que notre présence sur Terre n’est pas dûe au hasard, mais qu’elle est liée à la volonté d’un Être tout-puissant, doté d’une intelligence infinie et qui nous a conçu de manière à ce que nous profitions de la vie. Cette Personne extraordinaire n’est autre que le Dieu et Père que Jésus souhaitait que nous apprenions à connaître, vous et moi.

Références

| 1 | Michael J. Behe, « Darwin’s Black Box », 1996, p. 9 |

| 2 | Charles Darwin, « The Origin of Species », 1859, p. 186. |

| 3 | Michael J. Behe, « Darwin’s Black Box », 1996, p. 16. |

| 4 | Charles Darwin, « The Origin of Species », 1859, pp. 188-189. |

| 5 | Ibid., p. 187. |

| 6 | Michael J. Behe, « Darwin’s Black Box », 1996, p. 18. |

| 7 | Robert Jastrow, « The Enchanted Loom: Mind in the Universe », 1981, p. 100. |

| 8 | Ibid., p. 96. |

| 9 | Paul Dirac, « The Evolution of the Physicist’s Picture of Nature », Scientific American, May 1963. |

| 10 | Antony Flew, « There is a God ! », 2007, p. 96 |