Le Témoignage des Écritures

Jésus effectuait sa dernière tournée d’évangélisation lorsqu’il fut abordé par des Pharisiens, membres de la secte juive la plus influente de son époque, qui virent là une occasion favorable de le faire passer pour un imposteur et un faux enseignant. Aussi, « pour lui tendre un piège, ils lui dirent : ‘Est-il permis à un homme de divorcer de sa femme pour n’importe quel motif ?‘» (Matthieu 19:3, S21). La question était d’autant plus délicate qu’elle était fréquemment à l’origine de débats animés entre factions religieuses rivales, certaines d’entre-elles par exemple allant jusqu’à autoriser un homme à divorcer de son épouse simplement parce que cette dernière avait « brûlé ou trop salé son plat » 1. La réponse de Jésus surprit quelque peu ses interlocuteurs : « N’avez-vous pas lu que Celui qui les créa les fit dès le commencement homme et femme, et qu’il dit : « À cause de cela, l’homme quittera son père et sa mère, et s’attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair »? » (Matthieu 19:4-5, BAN). Déroutés, les Pharisiens voulurent justifier leur raisonnement en citant un article de la Loi mosaïque, mais Jésus les confondit par ces mots : « C’est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de divorcer d’avec votre épouse. Mais, au commencement, il n’en était pas ainsi » (Matthieu 19:8, BDS).

Cet épisode tiré des Évangiles souligne bien à quel point Jésus était soucieux de rendre témoignage à la vérité. Loin d’imiter ses interlocuteurs, qui étaient habitués à philosopher sur les possibles applications des textes sacrés, il s’est tout naturellement référé aux principes fondateurs, en basant son argumentation sur deux passages de la Genèse (1:27; 2:24) et un du Deutéronome (24:1), des écrits dont « l’ancienne tradition juive attribuait la paternité (…) à Moïse lui-même » 2, pour confirmer son adhésion à l’œuvre laissé par ce dernier. Comme le révèle le récit, l’encouragement de Jésus à revenir au « commencement », aux sources véritables de l’histoire et de la pensée religieuse, était particulièrement approprié à une époque où l’esprit critique des Pharisiens dominait ses contemporains. Il est encore plus nécessaire aujourd’hui où notre société est le théâtre de joutes régulières entre croyants, fidèlement attachés à la source biblique de leur foi, et sceptiques, gagnés par la philosophie rationaliste et souvent anti-religieuse qui, ces deux derniers siècles, a conduit à l’émergence de l’hypothèse documentaire et de son pendant naturaliste, la théorie de l’évolution.

S’attachant plus spécifiquement à analyser les sources textuelles, l’hypothèse documentaire a popularisée l’idée, à partir du dernier quart du 19ème siècle, que le Pentateuque, loin d’être l’héritage de Moïse, n’était rien d’autre que « le produit d’une évolution littéraire longue et complexe, incorporant spécifiquement au moins quatre grands courants littéraires composés indépendamment sur plusieurs siècles et non combinés dans leur forme actuelle avant l’époque d’Esdras (cinquième siècle avant J.-C.) » 3. L’un des premiers arguments avancés concernait les différentes appellations, dans le livre de la Genèse, du Dieu d’Israël — Jéhovah, Dieu ou la combinaison des deux — qui impliqueraient l’existence de deux « documents » distincts, le premier dénommé J (pour Jéhovah et Juda) ayant été produit « probablement (…) dans la Jérusalem du IXe siècle avant notre ère « ; le second, baptisé E (pour Elohim), « centré sur les sites religieux dans le Royaume du Nord », probablement à « Samarie, la capitale d’Israël, au VIIIe siècle avant notre ère » 4.

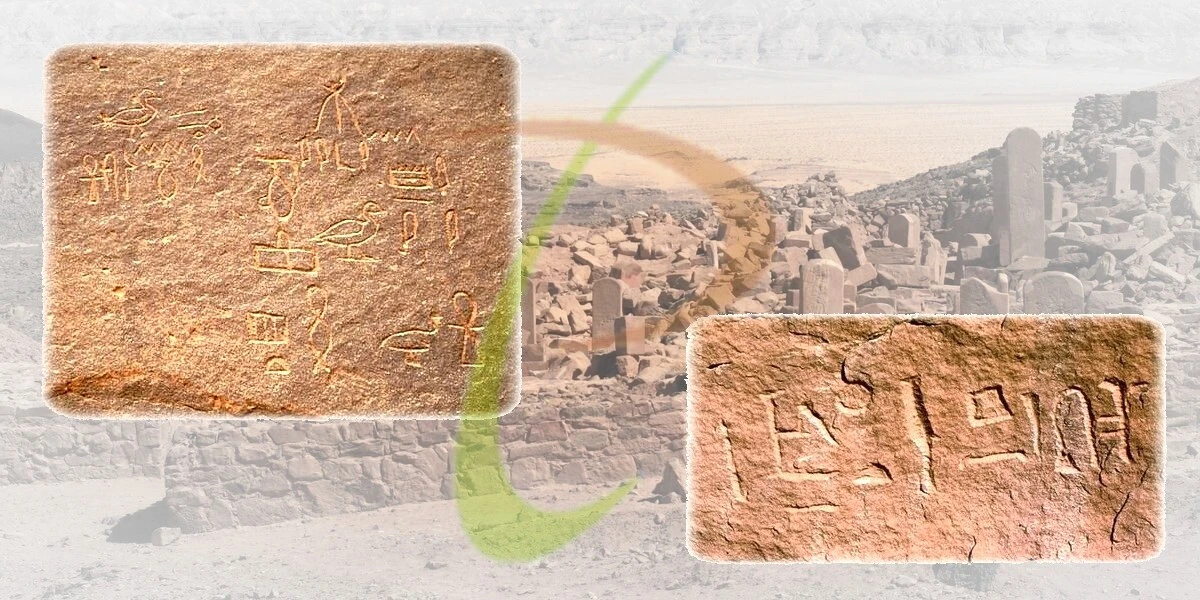

Voici comment le bibliste Gleason Archer montra la faiblesse de cet argument : « Sur la base de la littérature comparée du Proche-Orient ancien, tous les voisins d’Israël ont suivi la pratique de se référer à leurs grands dieux par au moins deux noms différents, voire même trois ou quatre. En Egypte, Osiris (…) a également été appelé Wennefer (Celui qui est bon), Khent-amentiu (Avant-garde des Occidentaux), et Neb-abdu (Seigneur d’Abydos); et ces quatre titres apparaissent sur la Stèle d’Ikhernof[ret] [BM 1204] exposée au Musée de Berlin » 5. L’égyptologie a encore prouvée que Moïse était bien en mesure de produire les documents qui lui sont attribués par la tradition. « L’écriture en caractères hiéroglyphiques et hiératiques était si largement répandue en Egypte du temps de Moïse qu’il semble absolument incroyable qu’il ait été incapable de coucher par écrit le moindre de ses récits (comme des critiques du XXe siècle le prétendent) (…). À une époque où même les esclaves sémitiques non scolarisés, employés dans les mines de turquoise égyptiennes à Serabit el-Khadim, gravaient leurs témoignages sur les murs de leurs tunnels, il est tout à fait déraisonnable de supposer qu’un chef comme Moïse, du fait de son origine et de son éducation, était trop analphabète pour produire un seul mot par écrit » 6. Rappelons ici que les mines de Serabit el-Khadim se situaient au Sinaï sur la route empruntée par les Israélites durant leurs pérégrinations dans le désert, et que les inscriptions qui y ont été découvertes sont datées « de 1500 avant notre ère au plus tard » 7. Plus que des coïncidences troublantes, ce sont des éléments probants qui attestent que rien n’empêchait Moïse de composer le Pentateuque bien des siècles avant la date avancée par ses détracteurs.

Les nombreuses tablettes trouvées à Nuzi, au sud-est de Ninive en Irak, ont également confirmées l’historicité du livre de la Genèse, en apportant des éclaircissements sur plusieurs coutumes en vogue à l’époque des patriarches. Ainsi, « il était de coutume à Nuzi qu’une personne sans enfant puisse adopter un fils pour le servir aussi longtemps qu’il vivrait et qui veillerait à l’enterrer et à pleurer sa mort. En échange de ces services, le fils adopté était désigné comme héritier. Si, toutefois, l’adoptant engendrait un fils après son adoption, l’adopté devait céder au fils légitime le droit d’être l’héritier en chef » (tablette H V 7) 8. Ceci explique la promesse que Jéhovah fit à Abraham que son serviteur Eliézer — qu’il avait probablement adopté — ne serait pas son héritier (Genèse 15:2-4). De même, « les contrats de mariage à Nuzi contenaient une disposition obligeant une femme sans enfant à procurer à son mari une servante qui pourrait lui donner des enfants. Ceci explique l’action de Sara donnant Agar à Abraham (Genèse 16) ou encore de Rachel donnant Bilhah à Jacob (Genèse 30:1-3). (…) La progéniture de la servante ne pouvait pas être chassée, ce qui montre qu’il y avait un fondement juridique à la gêne qu’éprouvait Abraham à expulser Agar et son enfant (Genèse 21:11) » (tablette H V 67) 9. Plusieurs tablettes trouvées à Nuzi corroborent également le récit consigné en Genèse 25:33 de la vente par Esaü de son droit d’aînesse. L’une d’elle (N 204) relate qu’ « un homme du nom de Tupkitilla a transféré ses droits d’héritage (…) à son frère Kurpazah en échange de trois moutons (…). Tout comme Kurpazah a exploité la faim de Tupkitilla, de même Jacob a profité d’un Esaü affamé » 10. Une autre tablette encore (G 51) permet d’établir un parallèle intéressant entre l’histoire des relations tendues de Jacob avec son beau-père Laban (Genèse 29-31), et celle d’un dénommé « Nashwi et son fils adoptif appelé Wullu (…). Nashwi donne sa fille à Wullu, tout comme Laban a promis une fille à Jacob quand il l’a reçu dans sa maison. Quand Nashwi mourra, Wullu sera l’héritier. Cependant si Nashwi engendre un fils, Wullu devra partager l’héritage avec ce fils, et seul ce dernier prendra possession des dieux [domestiques] de Nashwi (…)[et, par la même occasion, du] contrôle de la famille. Puisque Laban avait des fils à lui quand Jacob partit pour Canaan, eux seuls avaient le droit de posséder les dieux de leur père, [aussi] le vol des téraphim par Rachel (…) constituait une grave offense » 11. A quelle conclusion la mention de tous ces documents archéologiques devrait-elle nous amener ?

Peut-être à celle exprimée par l’hébraïsant Harold Rowley : « Dans tous ces cas, nous avons des coutumes qui ne réapparaissent pas dans l’Ancien Testament dans les périodes ultérieures, et qui ne sont donc pas susceptibles de refléter la société contemporaine à l’époque où les [textes génésiaques] ont été écrits (…). Leur reflet fidèle des conditions sociales (…) dans certaines parties de la Mésopotamie d’où les patriarches seraient issus, plusieurs siècles avant la composition des documents actuels, est frappant (…). Il devient de plus en plus clair que les traditions de l’âge patriarcal, conservé dans le livre de la Genèse, reflète avec une précision remarquable les conditions (…) de la période entre 1800 et 1500 av. J.-C. » 12. Dès lors, il semble évident que la « précision remarquable » de ces coutumes et traditions aurait sombré dans l’oubli si le Pentateuque avait été écrit longtemps après cette dernière date. D’autant que l’ancienneté de sa rédaction est confirmée par de nombreuses expressions qui témoigne aussi en faveur d’une œuvre originale unique.

« Quand l’écrivain a l’occasion de mentionner les titres d’un fonctionnaire », explique le bibliste John Garrow Duncan, « il emploie correctement le titre en usage, exactement comme il était utilisé durant la période de référence, et, où il n’y a pas d’équivalent hébreu, il adopte simplement le mot égyptien et le translittère en hébreu. (…) Ainsi, quand il cite les frères de Joseph parlant de lui comme de ‘l’homme’ [Genèse 42-43], l’écrivain emploie un titre utilisé alors pour le vizir ou suppléant du roi. Comme vizir Joseph était ‘l’homme’, l’homme le plus important dans le royaume. (…) Encore une fois, quand il parle d’Aaron comme ‘bouche’ ou porte-parole de Moïse [Exode 4:16], il emploie un titre officiel égyptien couramment utilisé. Pendant le temps du séjour hébreu [en Egypte], (…) il y avait à la cour un corps de hauts fonctionnaires qui agissait comme intermédiaires entre Pharaon et son peuple. La ‘Bouche’ était le titre du plus éminent de ces médiateurs, qui était généralement l’héritier du trône. Dans son utilisation de ‘Pharaon’ aussi, comme titre, l’écrivain est historiquement exact. En fait, rien ne prouve de façon plus convaincante la connaissance intime des choses égyptiennes dans l’Ancien Testament, (…) que l’utilisation de ce mot ‘Pharaon’ à différentes périodes » 13. Il est vrai que cette expression est particulièrement emblématique des désaccords anciens sur l’historicité à la fois du Pentateuque et de Moïse considéré comme son rédacteur. Beaucoup d’exégètes ont niés l’un et l’autre sur la base que le nom personnel du monarque égyptien n’est jamais indiqué dans les premiers livres de la Bible. Néanmoins, les défenseurs du texte inspiré ont rappelés que l’expression « per-aâ », littéralement « grande maison « , remontait, en référence au palais royal, « à l’Ancien Empire, mais comme épithète pour le monarque, elle n’apparaît qu’à la XVIIIe dynastie (…) Jusqu’au Xe siècle, le terme ‘Pharaon’ était seul, sans nom personnel juxtaposé. (…) De fait, l’utilisation de ‘Pharaon’ dans la Genèse et l’Exode concorde bien avec la pratique égyptienne du XVe au Xe siècle [avant notre ère] » 14.

Maintenant, si la « conformité à l’usage égyptien de la XVIIIe dynastie s’avère être une preuve solide d’une date mosaïque de composition » 15, l’une et l’autre date sont encore validées par l’expression « tout le pays d’Égypte » qui — excepté une seule mention dans le livre de Jérémie — n’apparaît qu’en Genèse et en Exode, en rapport avec les récits relatifs à Joseph et aux plaies dévastatrices. « Le fait (…) que l’Égypte a toujours été appelée par un nom de formation duale, nous amène à conclure que le nom ‘misrayim’ — ‘les deux terres’ — était une création originale des Hébreux à partir de l’égyptien ‘taoui’ (…) — ‘terre jumelée’ —, [terme qui] a toujours existé, et est toujours resté le nom officiel de l’Égypte » 16. En employant le mot « misrayim », l’auteur du Pentateuque se référait bien à cette « terre jumelée » partagée entre Basse et Haute Égypte, pleinement conscient que les évènements qu’il décrivait en Genèse et en Exode s’étaient produits à une époque où le pouvoir de Pharaon s’étendait encore à « tout le pays d’Égypte », c’est à dire sur l’ensemble des « deux terres ». Or, cette situation n’existait plus durant le premier millénaire avant notre ère, ce qui invalide la composition des deux récits concernés « dans leur forme actuelle » à cette époque tardive — comme le prétendent dogmatiquement les tenants de l’hypothèse documentaire. Ce constat a conduit l’un d’entre-eux à admettre « que la personne qui a écrit les sagas de Joseph avait une connaissance extrêmement intime de la vie, de la littérature et de la culture égyptiennes, particulièrement en ce qui concerne la cour égyptienne, et en fait, [elle] peut même avoir vécu en Égypte pendant un certain temps » 17. Pourquoi, dès lors, ne pas reconnaître que cette « personne » correspond bien, sur tous les points énumérés, au Moïse biblique, « puisqu’il semble avoir possédé toutes les qualités et la formation nécessaires pour remplir le rôle d’auteur » 18?

« Comme nous l’avons vu, dans les premières étapes de l’histoire de [l’hypothèse documentaire] de graves doutes ont été jetés sur une grande partie du caractère historique du Pentateuque, en particulier sur les récits de la Genèse. Cette situation a changée, en grande partie grâce aux résultats de travaux archéologiques. Les ruines elles-mêmes et, surtout, la littérature d’autres peuples antiques ont fourni un fond authentique (…) une base historique suffisante pour soutenir le poids de l’interprétation crédible qui est leur principal objet »

Christopher T. BEGG & Eugene H. MALY 19

Pour autant, le témoignage de l’archéologie, quoique très précieux, ne saurait égaler celui du plus grand défenseur des Saintes Ecritures qu’était Jésus de Nazareth. « N’est-ce pas Moïse qui vous a donné la Loi ? » (Jean 7:19, TMN), avait-il lancé à des Juifs réunis dans le temple de Jérusalem. Pour lui, l’historicité de Moïse ne faisait aucune doute et l’autorité des Écritures attribuées au prophète était incontestable. Comme nous l’avons vu en introduction, Jésus soutenait le récit génésiaque concernant la fondation de la famille humaine. C’est dire qu’il en faisait autant de l’historicité d’Adam et Eve, ainsi que du meurtre de leur fils Abel, auquel il fit allusion en Matthieu 23:35. Il authentifia de même le déluge aux « jours de Noé » et la destruction des villes de Sodome et Gomorrhe (Matthieu 10:15; 23:37-38). Mais ces faits, détaillés par Moïse à partir de documents probablement transmis de génération en génération, sont encore aujourd’hui trop souvent présentés comme des mythes parce que leurs critiques se montrent incapables d’intégrer une donnée essentielle à leur raisonnement — une donnée dont l’absence conduit inévitablement à des conclusions faussées. De quoi s’agit-il ?

« Voici pourquoi vous êtes dans l’erreur : vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu » (Marc 12:24, COL). Telle est la réponse que Jésus donna aux chefs religieux qui se hasardaient à jouter avec lui. Elle nous invite à admettre que la bonne compréhension des Saintes Écritures dépend de l’acceptation de cette « puissance de Dieu » qui s’est manifestée — entre autres — au travers des miracles que Moïse et Jésus accomplirent. Or un miracle, par définition, est une œuvre ou un phénomène qui dépasse l’entendement humain. Ce qui a le mérite de poser clairement le nœud du problème à l’origine des joutes séculières entre sceptiques et croyants. Pour les premiers, les miracles ne sont rien d’autre que des inepties, puisque leur dimension spirituelle dépasse le champ d’expérimentation de la Science — laquelle révèle ainsi une de ses limites les plus dommageables. Ceux qui sont sincères dans leur conviction ressemblent à l’apôtre Thomas, à qui Jésus fit cette remarque pertinente: « Parce que tu m’as vu, tu as cru ? Heureux ceux qui ne voient pas et pourtant croient » (Jean 20:29, TMN). Pour les personnes de foi maintenant, les miracles sont une des manifestations de l’action de l’esprit saint ou force agissante de Dieu, une « réalité invisible » qui peut prendre des formes diverses dans le quotidien de chacun. Comme Jésus, les vrais croyants démontrent un attachement inconditionnel aux Saintes Écritures, en étant pleinement convaincus qu’elles contiennent la vérité inspirée par Jéhovah Dieu. Dans une prière qu’il adressa à ce dernier, Jésus reconnut l’autorité de l’ensemble du texte inspiré quand il lui déclara : « Ta parole est vérité » (Jean 17:17, CHO). Serait-ce aussi le point de vue que nous partageons, vous et moi ?

Références

| 1 | Talmud de Babylone, Gittin 90a. |

| 2 |

Joseph Jacobs, « Pentateuch », The Jewish Encyclopedia, Vol. 9, 1905, p. 589. |

| 3 |

Daniel I. Block, « Pentateuch », Holman Illustrated Bible Dictionary, 2003, p. 2427. |

| 4 |

Mark Elliott, Paul V. M. Flesher, « Introduction to the Old Testament and its Character as Historical Evidence », The Old Testament in Archaeology and History, 2018, pp. 66-67. |

| 5 |

Gleason L. Archer Jr, « Encyclopedia of Bible Difficulties », 1982, pp. 58-59. |

| 6 |

Gleason L. Archer Jr, « A Survey of Old Testament Introduction », 1964, p. 109. |

| 7 |

Ibid., p. 158. |

| 8 |

Cyrus H. Gordon, « Biblical Customs and the Nuzu Tablets », The Biblical Archaeologist, Vol. 3(1), 1940, p. 2. |

| 9 |

Jack Finegan, « Light from the Ancient Past, the Archeological Background of the Hebrew-Christian Religion », 1959, p. 54. |

| 10 |

Cyrus H. Gordon, « Biblical Customs and the Nuzu Tablets », The Biblical Archaeologist, Vol. 3(1), 1940, p. 5. |

| 11 |

Jack Finegan, « Light from the Ancient Past, the Archeological Background of the Hebrew-Christian Religion », 1959, pp. 54-55. |

| 12 |

Harold H. Rowley, « Recent Discovery and the Patriarchal Age », Bulletin of the John Rylands Library, Vol. 32, 1949, pp. 76, 79. |

| 13 |

John Garrow Duncan, « New Light on Hebrew Origins », 1936, p. 174. |

| 14 |

James K. Hoffmeier, « Israel in Egypt, the Evidence for the Authenticity of the Exodus Tradition », 1997, pp. 87-88. |

| 15 |

Gleason L. Archer Jr, « A Survey of Old Testament Introduction », 1964, p. 105. |

| 16 |

Abraham S. Yahuda, « The Accuracy of the Bible », 1935, p. 21. |

| 17 |

Alan R. Schulman, « On the Egyptian Name of Joseph : A New Approach », Studien zur Altägyptischen Kultur, Bd. 2, 1975, p. 236. |

| 18 |

Norman Geisler, Joseph M. Holden, « The Popular Handbook of Archaeology and the Bible, Discoveries that confirm the Reliability of Scripture », 2013, p. 59. |

| 19 |

Christopher T. Begg, Eugene H. Maly, « Pentateuchal Studies », New Catholic Encyclopedia, Vol. 11, 2003, p. 94. |